帰化申請の日本語能力

帰化申請に必要な日本語能力とは

帰化申請に必要な日本語能力とは?

帰化申請で必要とされる申請人の日本語能力は、「日本語が話せること、読み書きができること」についてチェックされます。

レベル的には小学校3年生程度の日本語能力です。

具体的な指標としては日本語能力試験のN3以上とされています。

日本語能力試験のN3とは「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルを指します。これ以上の日本語能力があれば問題ありません。

*日本語能力試験とは「国際交流基金」と「日本国際教育支援協会」の2団体共催の国際的な試験で、年2回日本各地および世界各国で実施されています。

また、先にこの日本語能力試験に受験してN3以上に合格しておけば、帰化申請時の日本語能力の証明としても認められますので、帰化申請を控えられている方は受験されることをお勧めします。

なお、日本の4年制大学を卒業されている外国人の方は日本語能力や日本語テストについては免除されることが場合が多いです。

在留外国人の方にとって日本語を話したり聞いたりするのはスムーズにできても、漢字を含め読み書きをすることに苦手意識をお持ちの方は多いようです。

日本語の読み書きは直ぐに習得できるものではありませんので、早めに学習を始めて帰化申請で引っかからないよう準備しておく必要があります。

参考に下記サイトからN1~N5レベルに応じた問題例に挑戦できますのでチャレンジしてみてください。

→参考:日本語能力試験の問題例

なお、帰化申請の面談で、もしも申請人の日本語が不十分であると判断されれば以下のような日本語筆記テストを課されてます。

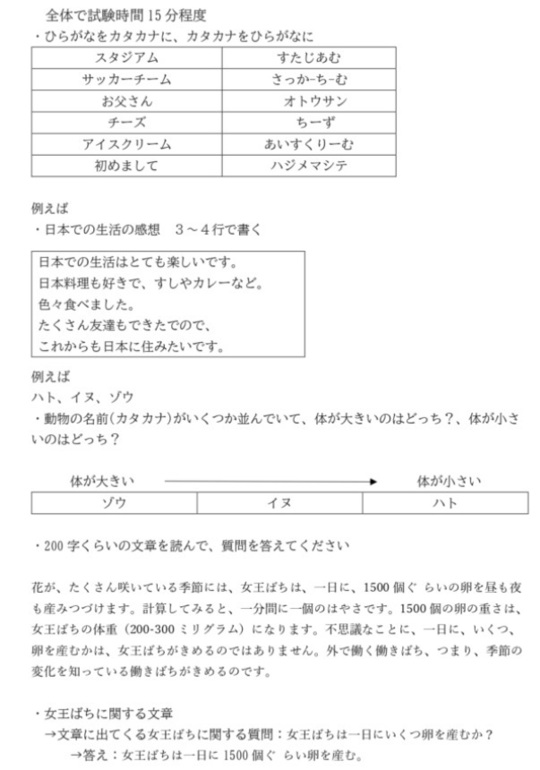

帰化申請で課される日本語テスト(サンプル)

※上記はあくまでも参考例であり、実際の日本語テストの内容とは異なります。

帰化申請で日本語能力を審査されている場面

帰化申請では下記の通りあらゆる場面で申請人の日本語能力について審査されています。

1.法務局での相談時

帰化申請を始める場合、まず住所地の管轄の法務局に出向いて事前相談をします。

このときのやり取りで、既に申請人の日本語能力はチェックされています。

審査の段階とは言い切れませんが、法務局担当官は相談内容を業務上記録しますので、申請人の日本語能力について残ることになります。

2.動機書

帰化申請の必要書類の一つに「動機書」があります。

もし申請を行政書士に依頼した場合でも、動機書については申請人が自筆で書かなくてはならないことになっています。

このときの動機書に書かれている日本語に問題が無いか、チェックされています。

3.申請書類の提出時

帰化申請の必要書類を揃えた後、法務局担当官へ提出する際に書類内容の確認だけでなく適宜質問を受けることにます。

このときの日本語での回答の仕方や応対力で日本語能力がチェックされています。

4.宣誓書の読み上げ時

帰化申請書類の一つでもある「宣誓書」は、申請時に法務局担当官の前で読み上げなくてはなりません。

このときに問題なく日本語を読み上げられているかどうかチェックされています。

5.法務局担当官との面接

帰化申請では申請書類が受理された後、2~3ヶ月程したら法務局担当官から面接の呼び出しがあります。

この面接のときに日本語の受け答えのチェックと日本語テストの時間が設けられることがあります。

帰化申請の日本語テストってどんな試験?

帰化申請の面談時に行われる日本語テストは、上記サンプルにあるような筆記試験です。

当所がこれまでに確認している試験問題は、漢字をひらがなやカタカナに変換する問題、漢字を含む100字から200字程度の文章を読んで問いに答える、といった内容のものです。

この日本語テストで日本語能力が不十分と判断されてしまうと帰化が不許可になることも考えられますので、特に読み書きが苦手な外国人の方は事前にしっかりと勉強しておくことをお勧めいたします。

帰化申請のお悩みは

LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

このページの監修者

代表行政書士 白山 大吾

日本行政書士会連合会 第21262113号

大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

全国の外国人ビザ申請・帰化申請手続きを中心に、年間許可数150件、99.2%の高許可率の実績があります。

「お客様の目線に立ち、最適かつ丁寧なサポートと確実な許可取得を心がけております。」

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

| 営業時間 | 9:00~20:00 |

|---|

| 定休日 | なし(土日祝の対応可) |

|---|

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。